更新日 : 2025年01月18日

更新日 : 2025年01月18日

4つのチェックポイントで瓦屋根の点検・メンテナンスのタイミングを知ろう

「瓦屋根は手入れいらずで安心」とお考えではありませんか?

確かに瓦屋根は長寿命で、数十年以上持ちますが、台風や強風の影響を受けやすいことがあります。

瓦屋根の耐用年数をさらに延ばし、安全かつ安心してご利用いただくために、瓦屋根のメンテナンスについて解説します。メンテナンスのポイントや方法について詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

目次 【】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

健康診断では身体を定期的にチェックすることで、病気の早期発見・早期治療につながります。お住まいも身体と一緒で、不具合を初期段階で発見できれば、おおごとにならずにメンテナンス費用も安くなるでしょう。

不具合箇所の早期発見には、定期的に点検していくことが大事です。また、ふだんの点検はもちろんのこと、強風の影響を受けやすい瓦屋根は特に悪天候後のチェックも必要です。しかし注意したいのが自己判断。身体の健康診断を病院に任せるように、屋根のトラブルも専門家に任せるのが一番です。不具合を見過ごしてしまっては、結果的に大きなトラブルとなる可能性も考えられます。

また、自分で不具合をチェックしようと屋根に上るのは大変危険です。台風や強風では、ご自宅の屋根に被害がないか気になるものですよね。しかし、毎年のように落下事故が起こっています。ただでさえ屋根の上は高所で危ない場所。強い風が吹いているのにもかかわらず屋根にのぼれば、強風であおられるリスクもあります。

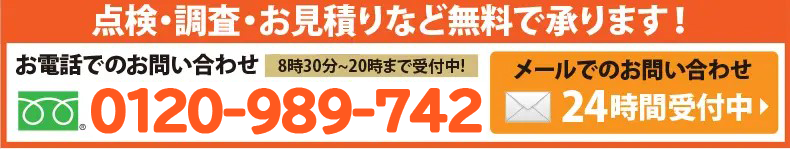

強風時の点検は、地上から見える範囲だけにとどめ、それ以上の点検は街の屋根やさんにお任せください。無料点検をしておりますのでご安心を。

まずは、「台風や強風などの悪天候後に点検をする」「屋根の部材は耐用年数に応じて適切なメンテナンスをする」ということを意識するだけでも、屋根の維持管理につながります。

お住まいの屋根チェックは自分で可能?立地によっては二階の屋根が見えることも

お住まいが2階建ての場合、2階の窓から「1階部分の屋根」は確認できるかと思います。しかし、2階はご自身では確認できませんよね。

もし、自分の家が見えるような高台が周辺にあり、見晴らしがよければ確認できることもあります。双眼鏡や望遠鏡などを使えば、屋根の上が見えるかもしれません。ただ、双眼鏡でチェックしているときに不審者に間違われないように注意しましょう。

2階建てで下屋があるような形状なら、2階の窓から1階の屋根をチェックすることができます。瓦のずれや劣化が目立っていれば、2階の屋根も同様に劣化している可能性もあるでしょう。なぜなら、遮るものがない2階の屋根の方が紫外線や風・雨の影響を受けやすいからです。

こまめにご自宅の屋根の状況を確認していれば、何かしらの不具合にも気づきやすくなるでしょう。屋根の健康を保つうえで、とても重要な行動ですよね。

屋根のセルフチェックと聞くと「屋根にのぼるのは怖い」と思うかもしれませんが、目に見える範囲で大丈夫です。また、高所が平気だからと言って、はしごをかけて屋根にのぼるのは大変危険なことです。

前述したように、屋根から落ちてケガをした人、なかには亡くなったという人も毎年のようにいます。ご自身やご家族が幸せに暮らすために「住まいの維持管理」は大切ですが、無理をして命の危機にさらされるなどはあってはならないことです。屋根の上での点検、そして応急処置をおこなうことは、くれぐれも控えていただきますようお願いします。

棟瓦に歪みがないかチェックしてみましょう。屋根の最も上にある面と面が重なる山(頂点)部分を「棟」と言います。そして、「棟瓦」とは棟に施工されている瓦のことを指します。

瓦屋根の点検では、棟瓦に歪みがないかチェックしてみましょう。歪みがなければ真っ直ぐですが、ちょっとでも歪んでいれば注意しなければいけません。すでに歪みがあるということは、次第にもっと歪み、最終的には崩れる可能性があります。2階の窓から1階の屋根が見えるときは、自分でも棟瓦をチェックすることが可能です。

棟が歪んでいるのは、瓦を固定する漆喰が弱ってきている証拠とも言えます。

歪みを放置して起こり得るのは、上記のように棟瓦が崩れること。歪んだ状態はとても脆く、強風や地震などをきっかけに棟瓦が崩れ出し、他の部分にも悪影響を及ぼします。

「強風で飛んできたもので割れた」「雹が降って瓦が欠けた」「風でアンテナが倒れて欠けた」などの刺激を受けて瓦の破損が起こっていないかチェックしましょう。割れや欠けからは雨水が入るため、雨漏りの原因になることもあります。

瓦は長寿命な屋根材ですが、「割れることがある」というのが弱点です。破損した瓦が原因で、周囲の瓦がズレたり破損してしまう可能性があります。

破損すれば雨水が入り込み、どんどん水分が浸透するため、防水紙や野地板が劣化してしまいます。酷くなれば、最終的に屋内に雨漏りを起こすこともあります。

地震や強風がきっかけで瓦が動いてしまい、外れたりずれることもあります。

ずれや外れが起こって固定されていない状態は、大変危険です。剥がれて落下する可能性も大きいでしょう。

瓦が外れてずれると、雨水が浸入します。補修せずに放置すれば、いずれは雨漏りすることになるでしょう。

瓦を並べるときにできる隙間を埋める「漆喰」に異変がないかチェックしましょう。剥がれや崩れがあれば、雨水が浸入しているかもしれません。

漆喰が剥がれていれば、瓦の固定力が弱まっているサインです。そのままにすれば、ちょっとした風や地震でも、瓦のずれや落下が起こるリスクが高まるでしょう。漆喰に剥がれが起きると、ベランダや庭などに不整形なコンクリート片が落ちているかもしれません。剥がれた漆喰らしきものを発見したときには、業者に点検してもらうことをおすすめします。

ひび割れた漆喰が深刻な状態になっています。崩れ落ちるまでは、時間の問題です。

剥がれ落ちた漆喰の内部から、土が露出している状態です。酷くなれば、棟を支えることも難しいでしょう。今後、さらに土が流出し、状況が悪くなる可能性が大きいです。

漆喰の耐用年数は20年程度です。その間、剥がれや崩れなど、一目で分かるような劣化がないケースもあるかもしれません。しかし、年数が経つにつれて、少しずつひび割れや剥がれが起こっていくものです。見た目で不具合がないと点検に消極的になりがちですが、「新築から20年近く経つ頃だ」「これまで一度も漆喰の点検をしたことがない」というときには、一度、専門業者から点検してもらうことをおすすめします。

ここまでお伝えしたように、瓦屋根は「瓦」という屋根材だけでなく、「漆喰」のような部材も施されて屋根が形づくられています。

そのため、耐用年数は「瓦」だけでなく、部材についても注目しましょう。それぞれに応じたメンテナンスを頭に入れておくことが大事です。それでは、次に瓦以外の部材についてのチェックポイントを解説していきます。

水切り板金

屋根には、水切り板金という部材があります。屋根と外壁がぶつかっている「壁止まり板金」、屋根の面と面とが重なり谷となっている「谷板金」などです。

雨水は屋根に直接打ち付けますが、水切り板金を設けることで効率よく排水される仕組みになっています。

水切り板金が設置されている部分は、必ず雨が通る部分です。隙間から雨水が入り込まないような「水切り板金」には、雨漏りを防ぐ重要な役割があります。

そのため、水切り板金があるところに不具合があれば、溜まった雨水が雨漏りのリスクを高めてしまうでしょう。普段から錆びや外れ、穴など、水切り板金の状態をチェックすることが大事です。

防水紙(ルーフィング)

瓦の下にある防水紙(ルーフィング)の状態もチェックポイントのひとつです。ただ、防水紙は表面に露出しているわけではないため「見たことがない」という人の方が多いでしょう。

そもそも「瓦」という屋根材は一体化しているわけではなく、一枚一枚を重ねて、隙間を設けています。湿気や雨水を排水するために隙間は必要なのですが、防水紙があることで建物内部に水分が入り込むのを防いでいます。瓦屋根にとって、防水紙は雨漏りから守るために「なくてはならない存在」と言えるでしょう。

新築から20年程度で防水紙の耐用年数は終わりに近づきます。瓦屋根を影で支えるという重要任務をこなしている防水紙に「破れ」や「剥がれ」があれば、すぐにでもメンテナンスをしておきたいところです。防水紙が劣化していれば「防水機能」がないので、野地板も傷んでいる可能性があります。寿命に近づいた防水紙は、野地板も併せて点検を行いましょう。

一般的に「瓦屋根は高寿命」と言われていますが、何もせずに寿命だけが長いわけではありません。状況に応じてメンテナンスをするからこそ「耐久性が高い」屋根材なのです。瓦屋根は、今回お伝えしたようチェックポイントをおさえておくと安心です。

軽微な漆喰の傷みなら、劣化した部分を除去して詰め直すことができます。瓦が割れているところがあれば、部分交換での対応が可能です。不具合がひどくないときはコストもあまりかからない補修ができるでしょう。

●漆喰詰め直し

●瓦一部交換

棟瓦が歪んでいる原因は、漆喰の剥がれや崩れです。歪んだ棟瓦で強度に問題があれば、現在の状態をリセットする必要があります。既存の歪んだ棟瓦を外し、再度積み直さなければなりません。「取り外す」「再び積み直す」という作業をするため、漆喰詰め直しや瓦の一部交換よりもコストがかかるでしょう。

●棟取り直し

瓦はさまざまな屋根材のなかでも、耐久性に優れています。しかし、メンテナンスがあまりされない瓦屋根の場合、漆喰や瓦のずれを見逃しているケースもあります。ずれた箇所から雨水が侵入し、防水紙や野地板が傷んでしまっていることもあります。

屋根の下にある防水紙や野地板は、雨漏りを防ぐ陰の立役者的な存在です。それが傷んでいれば、雨漏りのリスクが高いということ。いったんすべての瓦を取り外し、傷んだ防水紙や野地板を補修、交換してから再び瓦を積み直す「屋根葺き直し工事」を行いましょう。

●防水紙や野地板の補修、交換

●再び瓦を積み直し

しかし、どんな瓦でも葺き直しができるわけではありません。昔の瓦ですと、すでに廃盤になっていて葺き直しが不可というケースも。

また、条件によっては葺き直しが難しいこともあります。葺き直しが必要なほどの補修では、「どうせ大規模な工事になるならば、この機会に…」と瓦よりも軽いガルバリウム鋼板などの金属屋根への葺き替えを検討する人も多いです。

屋根葺き直し工事のメリット・デメリット

瓦の劣化が酷ければ、既存の瓦を再度使う「屋根葺き直し工事」ができません。瓦と下地のどちらも激しく傷んでいれば、既存の瓦を取り除いた後に新しい屋根材を設置する「屋根葺き替え工事」を行いましょう。

葺き替え工事の場合、これまで使っていた瓦を処分するための廃材処理費がかかります。さらに新しい屋根材の材料費も必要となる為、工事費用は高額になります。大規模な工事で工期も長くなるでしょう。

また、劣化したから葺き替え工事をする理由以外に、屋根の耐震性を向上させるため「重い瓦屋根から軽いハイブリッド瓦へ葺き替える」という方も増えています。

●葺き替え

葺き替え工事のメリット・デメリット

台風後・強風後に瓦屋根の被害が多い理由とは?

台風や強風の後に瓦屋根に被害が多いのは「瓦の施工方法」が背景にあります。

スレートや金属などの屋根材は、下地に専用のビスを使って屋根材を固定していきます。一方、瓦屋根の場合、瓦を瓦桟(かわらざん)と呼ばれる角材に引っ掛けて重ねていく「引っ掛け工法」が採用されています。

引っ掛けているだけのため、ビスで固定している工法よりは台風や強風の影響を受けやすくなります。強風で部分的に飛んでいったり、地震の時にずれや外れが起こることもあるのです(ただし、防災瓦やガイドライン工法で施工がされた瓦屋根もあり、その場合は釘やビスで固定されています)。

瓦屋根の飛散、ずれや落下が起きたらどうなる?

瓦屋根が飛んだり落ちたりすれば、雨漏りのリスクのほか、人や物への影響が怖いです。重くて固い瓦が人にぶつかれば大きなケガを負ってしまいます。それに、落下したところに物があれば、破損させてしまうこともあるでしょう。

瓦屋根にお住まいの方は、台風、強風、地震後などは「瓦に異常がないか」を専門業者に点検してもらうことを強くおすすめします。

セメント瓦・モニエル瓦の屋根の場合は?

ここまでは、粘土を使った和瓦を中心にお伝えしてきました。でも、「瓦」といっても、世の中にあるのは和瓦(日本瓦)だけではありません。

和瓦は和風の家でよく使われる瓦屋根ですが、洋風のお住まいでは「セメント瓦」や「モニエル瓦」と呼ばれる瓦がよく使われています。これらの瓦は、現在新築で使われることはないものの、築10~20年を過ぎたような洋風住宅では見かけることもあります。

セメント瓦やモニエル瓦は、和瓦と同じように「瓦」という名前がついています。でも、粘土を焼いて作った日本瓦とは素材や製造方法が異なり、メンテナンス方法も違うので注意しましょう。

セメント瓦やモニエル瓦のお住まいの方のメンテナンスについては、関連のページをぜひご参考になさっていただければと思います。

日本の伝統が感じられる瓦屋根ですが、今では価格面や施工のしやすさからスレートや金属屋根などの流通量が増えています。とは言え、重厚感や高級感などの魅力から、瓦屋根はいまだに根強い人気があります。

素材の耐用年数が長いので、定期的な点検と状況に合わせた適切なメンテナンスを心がければ、住まいを長く守ってくれる屋根材です。

ここまでお読みいただいた方には、高寿命と言われる瓦屋根ですが「メンテナンスフリーではない」ということをご理解いただけたかと思います。

丈夫で長持ちという瓦屋根の魅力を保つには、適切な点検とメンテナンスがかかせません。ぜひ、定期的にチェックを行い、瓦屋根の健康状態を長持ちさせてくださいね。

まとめ

●瓦屋根は台風や強風などの悪天候後、専門業者に点検を依頼することが大事です●瓦屋根を構成している部材はいくつもあり、部材ひとつひとつの耐用年数に応じて適切なメンテナンスを行いましょう

●ご自身で屋根のうえに上がって点検や補修をすることはケガのリスクが高いです。また、不十分な補修では余計に被害が大きくなる可能性もあります。DIYでの応急処置は控えましょう

●瓦屋根のチェックポイントとして知っておきたいのは以下の4つです

1.棟瓦の歪みをチェックする

2.瓦の割れ(破損)や欠けをチェック

3.瓦のずれと外れをチェック

4.漆喰の剥がれと崩れをチェック

●水切り板金や防水紙、野地板など屋根材を守るために重要な役割がある部材も、耐用年数に合わせて点検・メンテナンスを行っていきましょう

●瓦屋根の劣化の状態に合わせて、「漆喰詰め直し」「棟取り直し」「瓦の一部交換」「屋根葺き直し工事」「屋根葺き替え工事」などのメンテナンスがあります

●一般的な屋根材とは違った施工方法の瓦屋根は、台風や強風後などに被害が多発するという特徴があります

●同じ「瓦」でも、セメント瓦やモニエル瓦は素材もメンテナンス方法も日本瓦とは違います。それぞれの屋根材に適したメンテナンスが必要です

関連するブログ一覧

関連する施工事例一覧

関連するお客様の声一覧