雨漏りの原因となりやすいパラペット、メンテナンスは必須です

誰しも一度はビルの屋上に上がったことがあるのではないでしょうか。一般的にビルの屋上は陸屋根と呼ばれるほぼ平らな屋根で、ほぼ傾斜がありません。そして、その外周部は建物によって違いますが、低い壁か高い壁で取り囲まれていることがほとんどです。低い壁の場合、その上に手摺りが設置されていなければ歩行可能な屋上として使用できません。そのことを不思議に思ったことはないでしょうか。

実はビル外周部を囲む壁は歩行可能な屋上として使用するために設けられたものではないことも多いのです。外壁やサッシ周辺の防水性を高めることを目的としたものなのです。このようなパラペットは陸屋根だけでなく、勾配のある一般的な戸建ての屋根にも取り付けられることがあります。防水に深く関わる部分ですので、メンテナンスを怠ると雨漏りの原因となりやすく、定期的な点検が必要となります。こちらのページではパラペットの役割から普段の生活で気をつけたい部分、メンテナンスについて解説していきます。

目次【表示】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

防水性を高め、外観を大きく変化させるパラペットとは

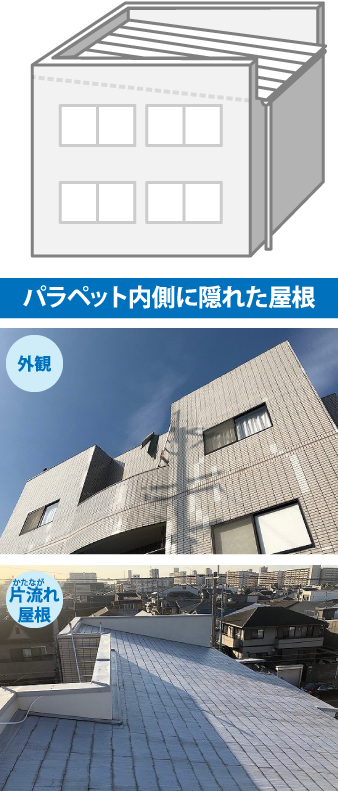

陸屋根などの防水において重要な役割を担っているのがパラペットです。建物の屋根、屋上、バルコニーの一番外側の外周に設けられた壁のことで、その多くは低く、高い位置からの転落防止などの役に立たないような高さの物です(もちろん、転落を防止できる高さのものもあります)。

また、モダンでスタイリッシュなキューブ型の建物を実現するといったデザイン目的のために設けられることがあります。

このパラペット、防水性を高めるために設けられていることもあり、パラペット自体やその周辺は雨漏りの原因になりやすい部分でもあります。現在、「陸屋根の建物にお住まいになっていたり、ご所有しておられる方」、「店舗などの小売店を営んでいたり、ご所有しておられる方」、「キューブ型の住宅にお住まいになっている方」はぜひ、パラペットのことについて詳しく知っておいてください。

建物の外周の先端のパラペットは次のような役割とメリットを得るために設けられています。これら1つ1つを詳しく見ていきましょう。

外壁やサッシの防水性の確保

外観のデザイン向上

店舗などの看板を設置しやすい

外壁やサッシの防水性の確保

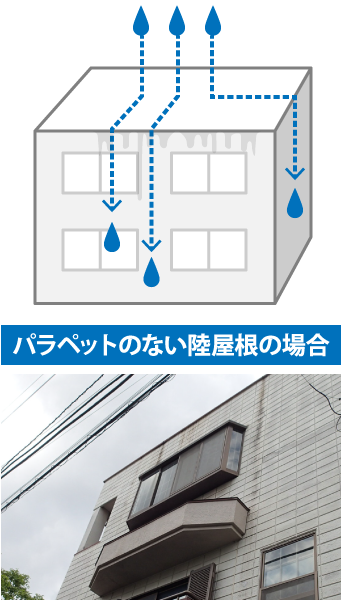

まずは陸屋根の四角のビルを想像してください。このビルに雨が降ってきたとします。高さや風向きにもよりますが、間違いなく最も大量の雨を受けるのは陸屋根です。陸屋根が受けた雨はどうなるでしょうか。

勾配はなく、ほぼ平らですから、そのまま陸屋根から外壁を伝って流れ落ちていきます。これでは雨が降る度に外壁が汚れますし、傷んでしまいますよね。また、外壁の途中にはサッシが設けられています。

外壁を伝っている雨水がサッシの部分に差し掛かれば、雨水は滞留しますし、少しでも隙間があれば室内側へと浸入しようとします。かなり過酷な状態だとは思いませんか。

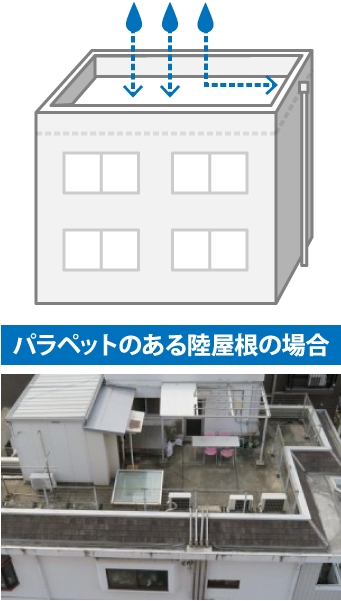

では、このビルの陸屋根外周部にパラペットを設けたとしましょう。これで、陸屋根が受けた止めた雨はパラペットが堰き止めてくれますから、そのまま外壁を伝って流れていくことはありません。あとは雨樋などを用いて受けた止めた雨を適切に排水すれば良いのです。

外観のデザイン向上

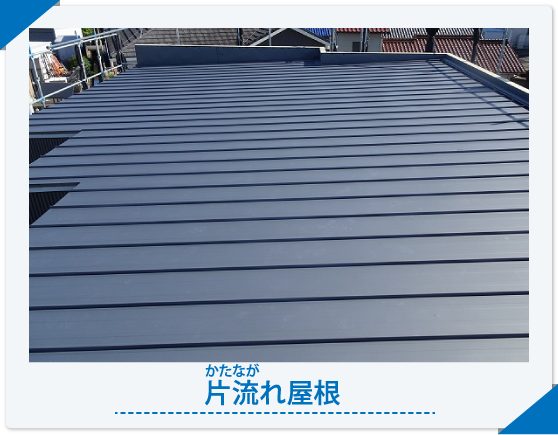

時折、街中で見かけるキューブ型の住宅、シンプルでモダンでかっこいいと思う方も多いのではないでしょうか。キューブ型住宅の屋根の形状は複数のパターンがあり、見た目通りで陸屋根のものと、外観はキューブ型だけど実はパラペットに囲われているだけでその内側には片流れの屋根が備えられているパターンです。片流れの屋根の下端にはもちろん、雨樋が備えられています。勾配がある屋根を水平に見せるため、パラペットを設置するというアイデアを思いついたデザイナーは凄いと思います。

店舗などの看板を設置しやすい

代々、小売業などを営んでおり、そのような店舗では看板を掲げるため、パラペットが設置されたという建物も多いですね。平成、令和とそのような建物は減少傾向にあるものの、昔ながらの商店街にはまだ残っています。また、昔は自宅兼店舗でそういった小売業を営んでいたものの、現在は商いを行っておらず、そのお家に住み続けているという方もいらっしゃいます。

こういった昔は自宅兼店舗の屋根は瓦棒などの金属屋根でそれにパラペットを組み合わせているというものもあれば、瓦屋根に組み合わせたというものも存在します。現在も商店などに利用する建物には看板を掲げるため、パラペットを設置したものが造られています。

パラペットのある屋根の主な形状

防水性を高めるためにパラペットは陸屋根に必須とも言えるわけですが、その他の形状の屋根にも設置することが可能です。前述の片流れの他、切妻などにも設置できます。そしてパラペットは建物の外周4方全部に設けられることもあれば、建物の外周1面のみに設けられることもあります。

陸屋根の建物、建物の外周全てを囲むようにパラペットは4方に設置

陸屋根の建物は風向き次第ではさまざまな方向に屋上に溜まった水が流され、外壁に雨水がかかることが多くなるため、パラペットは建物の外周全てに設置されます。

陸屋根側となるパラペットの内側の下には流されてきた雨水を貯めるため排水溝が設けられています。

片流れの建物は屋根の下端に雨樋などを設けるため3方に設置

屋根の下端の軒に雨樋を設けるため、片流れ屋根の建物は3方にパラペットを設けることになります。

最も高い部分の棟とその側面にあるケラバ2方にパラペットが設置されています。パラペット内側の雨は片流れの屋根の面に沿って、雨樋へ排水されます。

その他の形状の屋根

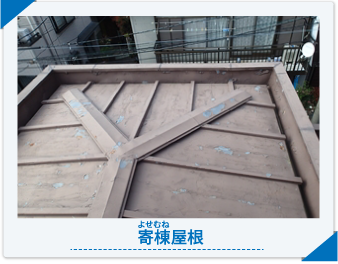

パラペットは切妻屋根や寄棟屋根などの一般的な形状の屋根にも設置することが可能です。切妻屋根の場合、妻側(破風がある面)にも、平側(鼻隠しがある面)にも設置できます。寄棟屋根も軒の長さの長短に関係なく設置できます。パラペットはどちらも3方に設置されることが多く、コの字型になることがほとんどです。

一時的にとは言え、パラペットは雨水を屋根の勾配や自然の流れに任せず、その内側の雨樋(箱樋・箱谷・内樋)や陸屋根の排水溝に治める仕組みです。一般的な屋根も勾配に沿って流れてきた雨水を雨樋に治めるのですが、設置されている位置が大きく異なります。

パラペット内側の排水溝や箱樋の真下は室内(軒天の場合もあり)です。それに対し、一般的な屋根に付けられている軒樋は真下は何もない空間です。位置関係を較べてみても、パラペットは相当なリスクを抱えていることが分かります。

最も雨漏りしやすいのが排水溝の先の排水口(ドレン周辺)

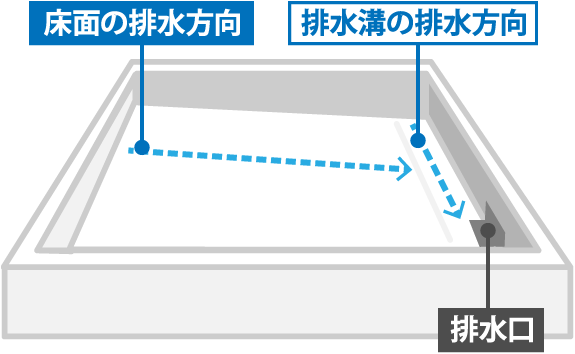

陸屋根に降った雨は床面に僅かに付けられた勾配やパラペットに沿って設けられた排水溝に沿って排水口に集まってきます。

排水口とその周辺は特に雨水や砂や泥、ゴミに晒される機会が多く、それだけに劣化も進みやすい部分です。水分や砂・土、ゴミが集まりやすいところなので排水口が詰まることもありますし、それが原因となって雨漏りが発生する場合もあります。

また、水分や砂・土、ゴミが集まりやすいおかげで苔や植物が繁殖しやすく、苔で排水口が詰まったり、植物の成長した根が防水層を破壊して雨漏りに繋がることもあります。

詰まると水槽のようになってしまう箱樋

勾配のある屋根に設置されているパラペット、その内側に設けられている雨樋は内樋、谷樋、箱谷、箱樋とさまざまな呼ばれ方をします。

この箱樋が詰まってしまうと、水槽のように水が溜まってしまい、溢れ出した雨水が原因となって雨漏りします。普通の雨樋でしたら、詰まって流れなくなってしまうと雨水が溢れてくるので発見することも可能なのですが、箱樋はパラペットのせいでまず見えません。ご自分で点検するのが難しい部分だけに厄介な部分です。

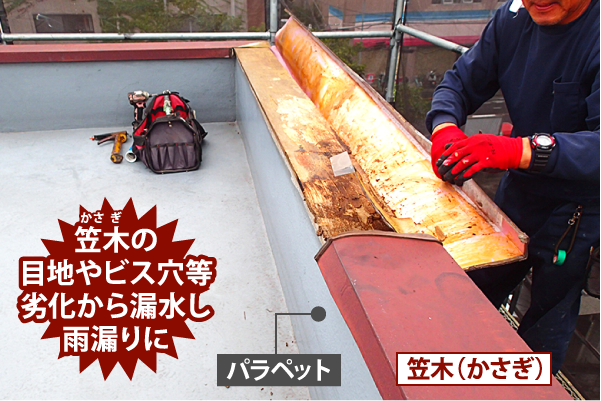

笠木からも雨漏りしやすい

パラペットの上端は防水機能を高めるために笠木と呼ばれるものが取り付けられてています。この笠木、高い防水機能が求められるために水を通すことのない金属製のものが多いのですが、それでも万全とは言えません。

まず、どこかに継ぎ目が存在します。次に手摺りなどを取り付けるためのビス穴が設けられていることもあります。メンテナンスが充分でないとこれらの箇所から漏水し、雨漏りに繋がることがあるのです。笠木の下には防水紙が設置されていますが、漏水が続けば、やがては劣化し、その下へと漏水していきます。

軒が無いのでサッシ周りなどの外壁からも雨漏りしやすい

軒の出が長いお家でしたら、雨が降っていても窓を開けることが可能ですよね。陸屋根やその他の屋根のパラペットは外壁をそのまま垂直に延長して伸ばしているだけで、軒というものが存在しません。

屋根に降った雨についてはパラペットが外壁の方向へ流れ出してくることを防ぎますが、外壁への雨は防ぐものがないので掛かり放題です。したがって、パラペットがない屋根よりも外壁やサッシ周辺にかかる雨水の量も多くなり、傷みやすくもなります。軒の出がある建物より外壁やサッシ周りから雨漏りしやすいのです。

庇を設ければ、その設けた部分のサッシ周辺からは雨漏りしにくくなりますが、後付けで外壁に穴などを開けなければ設置できない可能性を考えると、ちょっと考えてしまいますよね。外壁に穴を開けるとそこからの漏水のリスクが増えるのですから、痛し痒しです。

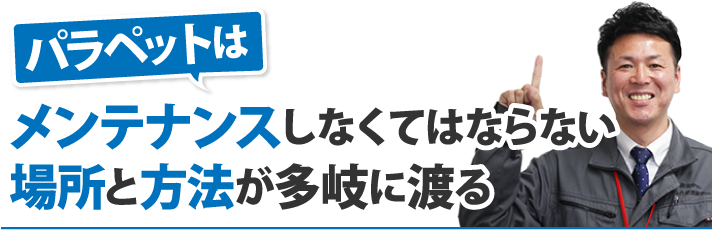

これまでご説明してきた通り、パラペットは上端の笠木、外壁から立ち上げられた壁、パラペットの内側(屋根側)の排水溝や箱樋(箱谷・内樋)から構成されています。これら3箇所はいずれもメンテナンスを必要とする部分です。

雨漏りが発生している場合はこれら複数個所の補修が必要になることもあります。他の箇所よりも点検が必要な部分だということをご理解ください。

天を向いてほぼ水平に取り付けられている笠木は直に紫外線に当たり、ダイレクトに雨を受けるため、最も傷みやすい部分であることは感覚的に分かると思います。

現在ではセメントと繊維が原材料の窯業系か、ステンレスやアルミ、ガルバリウムなどの金属製の笠木が一般的となっています。ステンレスとアルミを除き、定期的なメンテナンスとして塗装が必要になります。

また、窯業系のものにしても、金属製のものにしても、途中で繋ぎ目ができるので、その部分をコーキングなどで塞ぐ処理をし、雨水が浸入してこないようにしなければなりません。

大きなクラックができてしまったり、錆びて穴が開いてしまった場合は笠木そのものを交換する必要があります。

笠木の不具合によるその下への雨水の浸入は内部の木材や鉄筋コンクリートを腐食させるため、そのままにしておくと笠木から胸壁、その下の外壁と下地や内部まで丸ごと補修しなければならないということも起こりえます。

笠木の下の壁の部分は笠木の不具合の影響を受けることもあれば、壁自体の劣化でメンテナンスが必要になることもあります。胸壁自体は外壁と同じ素材、もしくは看板などを設けるために作られたパラペットであれば金属製であることがほとんどです。こちらも防水性を保つために定期的な塗り替えが必要です。

窯業系サイディングやALCは目地のシーリングの打ち替えや増し打ちも必要になってきます。塗装と合わせて行ってください。

窯業系サイディングやALCパネル、モルタルの外壁を立ち上げたパラペットの場合、クラックやひび割れが発生することもあります。そういった場合は状況に合わせた補修が必要です。クラックを埋めるだけの補修で済むのか、張り替えたりした方がいいのかは専門家に判断を仰ぎましょう。

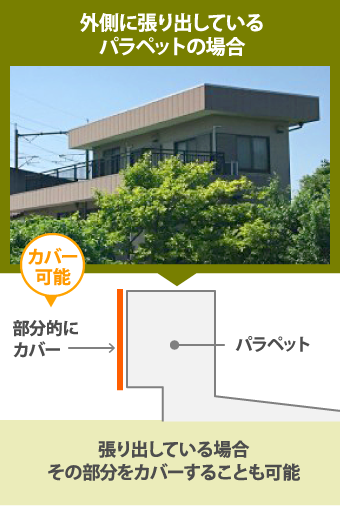

パラペットへのカバー工法はパラペットの内側であれば、問題なく施工可能ですがその外側、外から見える箇所の場合、形状が問題になってきます。

外壁から外側に張り出しているている場合、その部分をカバーすることも可能です。外壁を立ち上げて垂直のままパラペットになっている場合は外壁一面を覆ってしまった方が見た目的にも、雨水の流れ的にも安心です。

箱樋や内樋と呼ばれるパラペットの内側に設けられた雨樋は最もトラブルが多い部分です。パラペットは4方、もしくは3方に取り付けられています。したがって、パラペットの内側に風で飛ばされてきた落ち葉などはその場で留まることが多くなります(パラペットによって風がさえぎられるため)。

その場で留まった落ち葉が箱樋に移動してしまった場合はさらに大変です。箱樋は箱状の窪みですから、そこに行きついてしまった落ち葉はその中から移動することができないのです。こういったことから、箱樋には落ち葉が溜まり続けることが多くなり、やがては詰まらせて雨水を溢れさせてしまいます。

箱樋は板金で作られていることがほとんどす。落ち葉は腐食しますから、それが混ざった雨水はアルカリ性になりやすく、普通の雨水よりも雨樋を腐食させやすいと言われています。これを防ぐには定期的に掃除してあげるしかないのです。

また、落ち葉で雨樋が詰まってしまった時でもできるだけ腐食させないよう定期的に塗装してあげることも必要です。箱樋が傷み、腐食が進行しているようなら早めに交換してあげた方がいいでしょう。

陸屋根のパラペットの内側に設けられている排水溝は基本的に防水工事と同じメンテナンスとなります。FRP防水、シート防水、ウレタン防水とさまざまな防水工法がありますが、表面のトップコートが色褪せてきたら、そろそろ塗り替え時です。5~7年毎にトップコートを塗布してあげる必要があります。

また排水溝周辺はほぼ水平の排水溝からパラペットが立ち上がっているため、建物そのものの伸縮や地震などによって、意外に不具合が発生しやすい場所です。防水層が下地から浮き上がってしまったり、剥がれてきたり、裂けて穴が空いてしまうこともあります。

裂けて穴が空いてしまった場合、その傷が小さく、シーリングで補修しても排水溝の流れを妨げないようであれば補修可能です。

下地から浮き上がってしまったり、剥がれてきたりした場合は基本的に防水工事のやり直しになります。部分補修も不可能ではないのですが、排水溝の部分を含んでいる場合はどうしてもそこに段差などができてしまい、排水を妨げることになります。より大きな不具合を招くことになりかねませんので、全体的な防水工事を考えた方がいいでしょう。

そもそも排水溝周辺は水勾配(雨水などを排水させるための傾き)の向きが急激に変わるところです。排水溝までの床面は排水溝へ向かって下り勾配が付けられていますが、排水溝は排水口に向かって下り勾配が付けられています。排水溝から床面に渡って部分補修するとなると、綺麗に排水できなくなるケースも出てくるため、かなりリスクが高いのです。

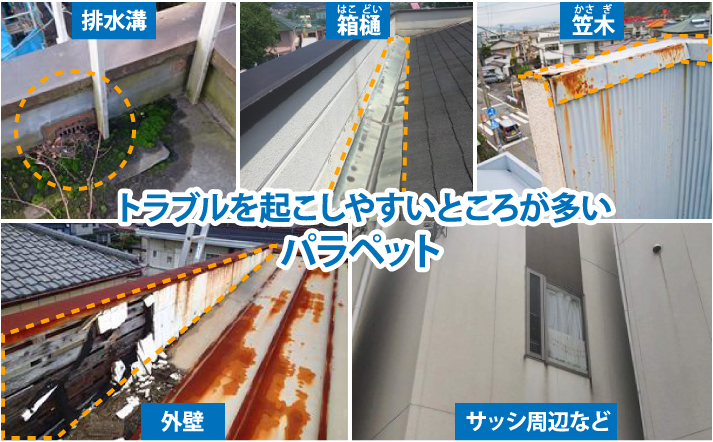

お家の屋根が陸屋根だったり、パラペットを備えられている方、貴方のお家の屋根は大丈夫でしょうか。前述の通り、パラペットは非常に雨漏りを起こしやすいところです。内側の排水溝や箱樋、上端の笠木、雨がかかりやすい外壁とサッシ周辺とトラブルを起こしやすいところが多いのです。

また、その原因となる排水溝や雨樋(箱樋)はパラペットの内側、笠木はパラペットの上端に備えているため、地上から全く見ることができません。普通の屋根とは全く違うのです。

何度も申していますが、点検のために屋根の上にのぼるのはとても危険です。また専門家でないと判断できない部分もあります。雨が多くなる季節の前に点検をお薦め致します。

パラペットのことも街の屋根やさんにご相談ください。経験豊富なスタッフが現場をしっかり点検し、お客様に対して最適のアドバイスを致します。まずは街の屋根やさんの無料点検をお試しください。

パラペットのまとめ

●パラペットは外壁やサッシへ流れていく雨水を堰き止め、防水性を確保しています

●屋根が水平に見えることでスタイリッシュな外観を実現します

●店舗などの看板も設置しやすくなります

●パラペットのある屋根の主な形状は陸屋根ですが、片流れや切妻、寄棟もあります

●パラペットのデメリットは雨漏りしやすいことです

●パラペットの内側の谷樋や排水口の詰まりに注意しましょう

●パラペットの上端の笠木から傷みやすい部分です

●外壁やサッシにも雨水がかかりやすいので注意しましょう

●パラペットの改修のことも街の屋根やさんにお任せください

関連するブログ一覧

関連する施工事例一覧