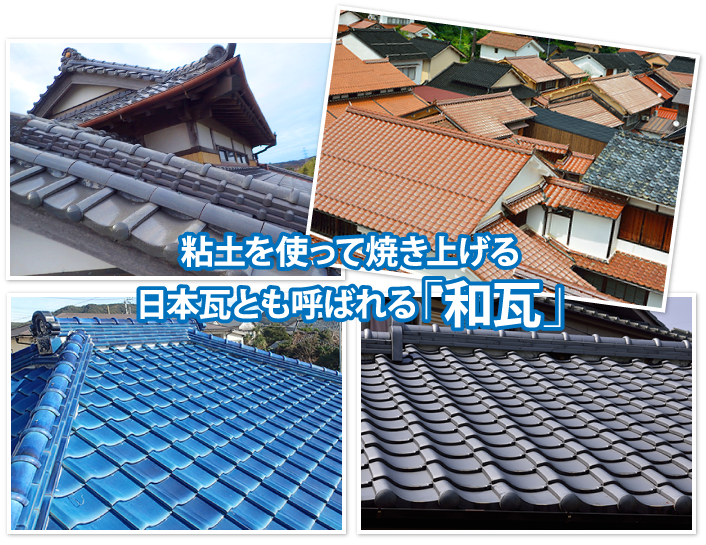

古くから使用されている屋根材、それはなんといっても「瓦」でしょう。皆さんが瓦と言ってイメージするのは寺社仏閣のような和風建築のものですか?それとも地中海風の建物に見られるオレンジ色のグラデーションのかかった屋根でしょうか?瓦屋根はその形状により分類もできますし、使用している材質によっても分類できます。 そして瓦の種類によってメンテナンス方法も違ってくるのです。

目次【表示】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

日本瓦とも呼ばれる和瓦は粘土を使って焼き上げています。釉薬を使って表面をコーティングした瓦と無釉薬の素焼き瓦の2種類に大別されますが産出している地方によって名前が付けられたり、使用する粘土や焼成温度によって特徴が異なったりと実は奥が深いのが瓦です。和瓦の中でも有名なのが日本三大瓦(三州瓦・石州瓦・淡路瓦)です。

三州瓦

愛知県西三河地方で産出されている三州瓦は良質な粘土に恵まれただけでなく、物流の利便性が高いため国内シェアのほとんどを占めています。実はあなたのお住まいにも三州瓦が使用されているかもしれませんね。

石州瓦

島根県の石見地方で生産されているのが三州瓦や淡路瓦よりも薄くて軽い石州瓦です。出雲地方の来待(きまち)石を釉薬に使用することで独特な赤褐色をしており「赤瓦」とも呼ばれます。積雪の多い地方で親しまれ一帯が赤い屋根という地域もあるようです。

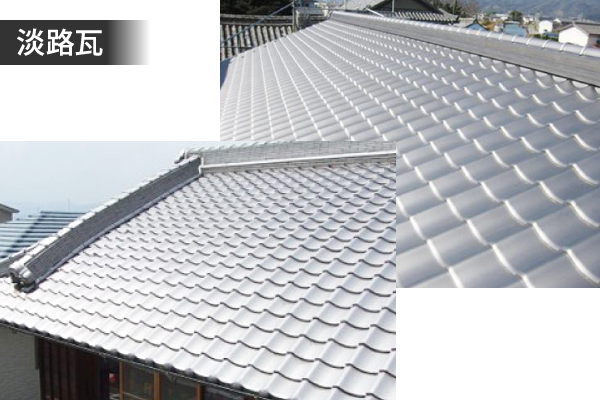

淡路瓦

粒子が細かい「なめ土」を使用し特徴的な銀色の淡路瓦を生産しているのは兵庫県淡路地方です。キメの細かい淡路瓦は通気性・耐火性・耐久性に優れており、特にいぶし瓦の生産量は全国一を誇ります。

一般的に「海外の住宅で使用されているようなお洒落な瓦」を指す洋瓦ですが、江戸時代末期には日本国内でフランス人が製造したといわれておりますので歴史は想像以上に長いです。洋瓦は和風住宅で見慣れている形状とは異なり大きく2種類に分かれます。

S字瓦(S形)

スパニッシュが由来のS字瓦は和瓦よりも丸みを帯びていて洋風住宅にマッチする可愛らしいデザインです。

カラーバリエーションも豊富でオレンジを見かけることが非常に多い印象ですね。1枚の洋瓦がグラデーションになっている種類もあれば、数色を混ぜ合わせながら葺く「混ぜ葺き」も人気があります。

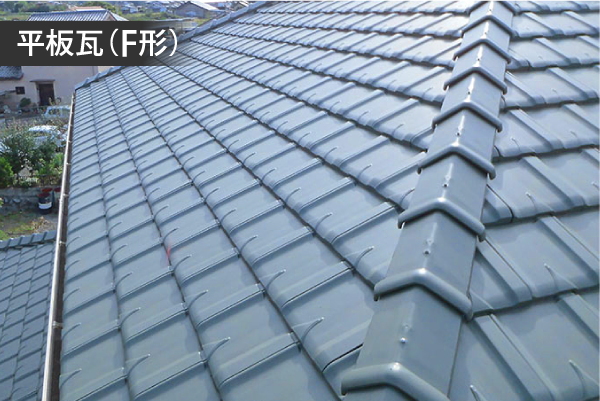

平板瓦(F形)

凹凸の大きなJ形やS形とは異なり屋根面がフラットに仕上がっていてシャープな印象を与えます。カラフルなS形とは異なり重厚感をより一層感じさせるブラックが多いように見受けられますね。凹凸の大きなJ形やS形よりも太陽光パネルの設置が容易なポイントも人気の理由です。

粘土を焼いて形成されている和瓦・洋瓦は塗装を行う必要がありません。もともと釉薬によって色をつけられるものもありますし、焼くことで粘土の色の変化を楽しんだり(窯変)、燻されて色をつけられるものもあります。

これらの瓦も色褪せはしますが、それによって瓦自体がだめになってしまうことはありません。いぶし瓦などは色褪せで渋い銀色に変化していくので経年による変化を楽しむ方もいらっしゃいます。

劣化こそ遅く寿命が長い和瓦・洋瓦ですが、だからと言ってメンテナンスが全く必要ないというわけではありません。

1.瓦のずれ・割れ

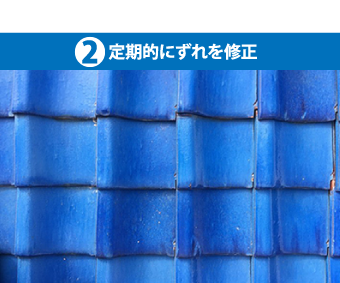

瓦は1枚ずつ噛み合わせながら葺いていきます。施工直後は問題ありませんが徐々に瓦がぶつかりあって角が丸くなると瓦のずれが大きくなり、地震や台風時に瓦のめくれや落下事故を起こす危険性が高くなります。

ずれや割れが1か所でもあれば被害を起こす可能性は高まりますので割れた瓦は差し替え、ずれは定期的に修正していく必要があります。

和瓦はほとんど同じ形、サイズとなっています。寿命も長く、同じ形・サイズ・色の瓦が見つかりやすいというのは瓦のメリットですね!

※瓦の交換が難しい場合は傷やヒビをコーキングで補修したり、補修個所があまりに多い場合は葺き替え工事が必要になることもあります。

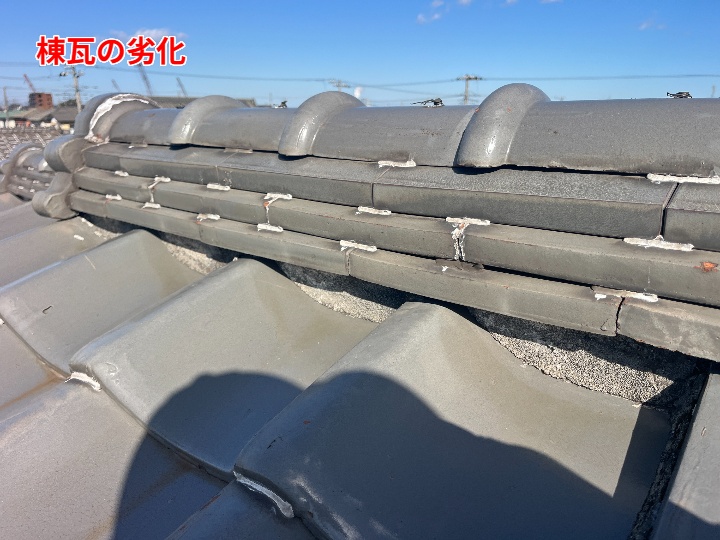

2.棟補修

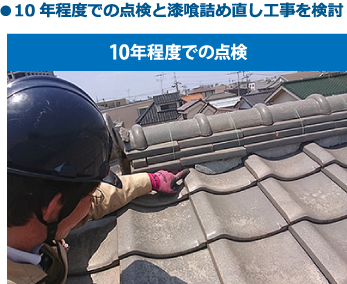

漆喰は瓦の固定や棟からの雨水浸入を防ぐため棟に施されているのですが、経年劣化によって割れや剥がれを起こしてしまいますので10年程度での点検と漆喰詰め直し工事を検討しましょう。

漆喰の剥がれだけでなく棟に歪みや湾曲がみられる場合は棟を1から積み直す必要があります。屋根の頂点にあたる棟は特に強風や地震の影響を大きく受けます。漆喰が剥がれているような気がする、瓦が落ちてきた等の不具合が生じていないかは台風や地震後に都度チェックしましょう。

近年は瓦屋根の軽量化も進んでいます。従来は粘土や漆喰を使う湿式工法が一般的でしたが、下地木材と雨水が入り込まない乾式棟シートで棟を形成する乾式工法も注目を集めています。

どのように施工するのか、費用は?等疑問やご相談がございましたら私たち街の屋根やさんにお問い合わせください。

3.防水紙の劣化

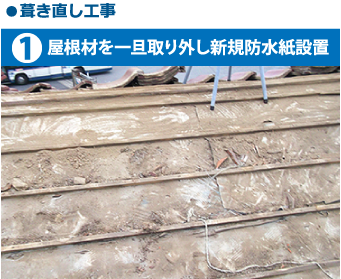

ほとんどの雨水は耐久性に優れた和瓦・洋瓦が防いでいますが、経年により下葺き材の防水紙も劣化していきます。防水紙に穴が開いてしまえば確実に雨漏りを起こしてしまいますので、20~25年程度で葺き直し工事・葺き替え工事を行いましょう。

葺き直し工事は既存の瓦を一度取り外し下地補修後に再利用する工事です。新規屋根材が不要な為費用は抑えられますが(※)ラバーロック工法を施されている瓦は再利用できないことがほとんどですのでご注意ください。

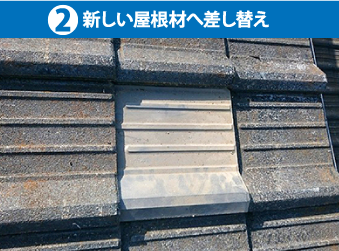

葺き替え工事は屋根材費用が掛かりますが野地板の補強や地震対策として軽量瓦(ROOGA)への変更も可能です。屋根材の中で最も重たい瓦からの葺き替えには使用屋根材の制限等もありませんし、もちろん瓦の新調も可能です。

※ラバーロック工法…瓦のずれや浮きを防ぐためにシーリング材を打設し固定する工法です。誤った施工方法を行うと屋根内部で毛細管現象が起き雨漏りに発展する可能性もあります。

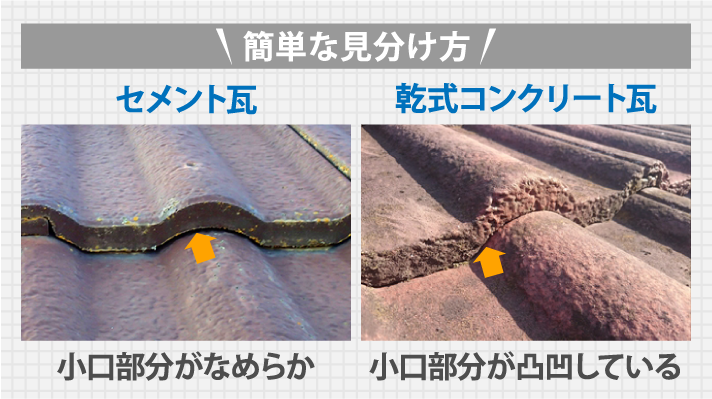

粘土瓦に変わって一時期流行した瓦にセメント瓦と乾式コンクリート瓦があります。これはそれぞれセメント、コンクリートを使って成形した瓦で型に起こして作成するので、ほぼ同じ形に仕上がり、焼きムラなどがない分、重宝すると思われていました。

吸水性が高いセメント・コンクリートを主原料としている分、塗装工事でメンテナンスが可能ですのでそういった部分でも流行ると思われていたのですが重量が重く、瓦に取って代わることはできず、今では生産されていないものがほとんどになっています。

セメント瓦・乾式コンクリート瓦を使用されているのはおそらく40年ほど前に建てられた住宅です。雨漏りを起こしていない限りは塗装メンテナンスも可能ですが、下地や防水紙の劣化が疑わしい場合は葺き替え工事がオススメです。

セメント瓦も乾式コンクリートも基本的な施工方法は和瓦・洋瓦と変わらないため、上記メンテナンスは必須です。

しかしほとんどが廃盤であり塗装時の注意点もありますのでさらに気を付けてチェックしていく必要があります。

和瓦・洋瓦のメンテナンス方法に加え、瓦の割れ補修や屋根塗装も必要になります。

1.瓦の割れ

現在では割れた部分の交換など、材料が見つからず苦労をしている屋根材です。同等の代替品があれば補修は可能ですが、無い場合は板金での応急処置もしくは屋根葺き替え工事を提案させていただきます。

2.屋根塗装

吸水性が高いセメント瓦と乾式コンクリート瓦は定期的な塗装によるメンテナンスが必要です。これらは顔料や塗料によって色がつけられていますが、塗料はどうしても経年による劣化が避けられません。

また防水性能を塗料に頼っている部分もあります。雨水が染みこみやすくなった成分が水に溶けてだしてもろくなっていきますし、凍害にも遭いやすくなります。耐用年数を延ばすために塗装が必要になってくるのです。

※セメント瓦も乾式コンクリート瓦も塗装工事でメンテナンスが可能ですが、下塗りに使う材料が違うので種類の見分けを間違えると折角の塗装がすぐ剥がれる場合があります。

乾式コンクリート瓦(モニエル・スカンジア・パラマウント)はコンクリートに着色セメントを塗り、さらにクリヤー塗料で表面保護がされています。

表面塗膜を劣化しにくくするための工夫とは思いますが、スラリー層と呼ばれる着色セメントには塗料が密着しにくく塗装方法を誤るとすぐに塗膜が剥がれてしまいます。塗り替え時には厄介な存在に代わるスラリー層がある瓦なのかは必ず確認しなければなりません。

簡単な見分け方は小口が平で綺麗なのがセメント瓦、ゴツゴツしているのが乾式コンクリート瓦です。

乾式コンクリート瓦を塗装する際はスラリー層を除去するために徹底した(洗浄後に瓦を触って色がつかなくなる程度の)高圧洗浄か、スラリー層と相性の良い乾式コンクリート瓦専用の下塗り塗料(スラリー強化プライマー等)を使う必要があります。

凹凸の大きな瓦は鳥害にもご注意!

近年瓦屋根でのご相談として増加したと感じるのが「鳥害」です。スズメやツバメが屋根に入り込んでいる、糞や鳴き声でストレスを感じるなど、鳥に関する相談が多いのがJ形・S形のいわゆる凹凸が大きい瓦屋根のお住まいです。

通常、軒先瓦と下地との間に隙間ができないよう軒先面戸や漆喰が施工されることが多いのですが、軒先面戸がないもしくは壊れていると鳥が瓦の下地に入り込み棲家を作り始めます。スズメの場合その隙間が2㎝でもあれば入りこめるようですので、時には浮いたケラバ瓦や漆喰の剥がれた棟も原因になります。

屋根内部に鳥が棲家を作ってしまうと鳴き声や羽ばたきによる騒音に悩まされ、糞尿により異臭が発生しないか不安を感じ、屋根から出ているごみや玄関周りの糞にストレスを感じ…と被害は想像以上に甚大です。もちろん軒先面戸の設置や漆喰、瓦の補修で改善させる方法はいくつかありますので問題ありません。

注意すべきは巣作りが始まり巣立つまでの3~7月です。

卵や雛がいる場合、鳥獣保護法により完全に巣立つまでは巣を撤去できなくなってしまいますので去年も鳥害に遭った、住宅周辺をスズメやツバメが飛んでいることが多い等心当たりがございましたら、まずはお住まい無料調査をご利用ください。

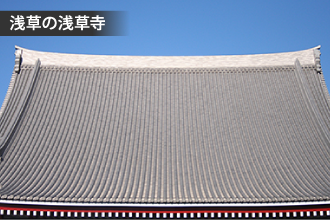

昨今では瓦のように見えて実は金属を使った金属瓦も出ています。浅草の浅草寺などは見た目は瓦屋根のようですが実は金属瓦なのです。

屋根材の軽量化、メンテナンスも塗装等で対応可能、落下の心配もないので寺社仏閣などでも使われてきています。

中でもチタンが主原料となっている瓦は金とほぼ同等の耐腐食性を持つと言われています。高価なものですが、非常に頼もしい存在です。

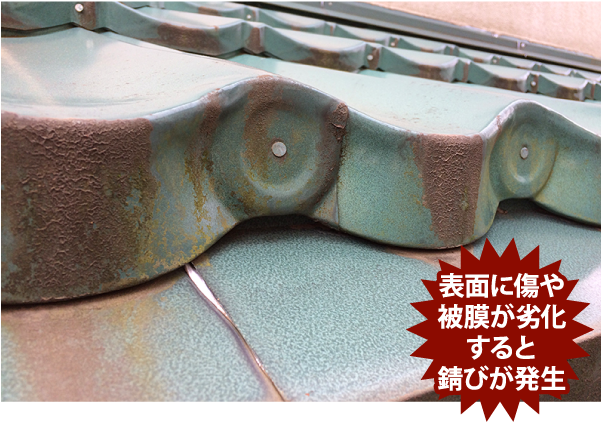

一般住宅で使用される瓦を模した金属瓦(株式会社カナメ:瓦王(ガオウ)等)の素材は錆びにくいガルバリウム鋼板ですが、表面に傷がついたり被膜が劣化することで錆びが発生してしまいます。そのため10~15年で塗装メンテナンスを検討しましょう。

この際注意していただきたいのが金属瓦に使用されている鋼板の厚みは約0.5㎜、形状上スーパーガルテクト等の平板のガルバリウム鋼板よりも凹みやすいのです。

またメンテナンス時の足場仮設で凹みができることもあるため、正しい取り扱い方法を熟知している屋根専門業者に点検からメンテナンスまで依頼しましょう。

和瓦は漆喰や棟の歪み等表面上の劣化に目が行きがちですが、長く使用できる和瓦こそ防水紙に破れがないかを瓦をめくり確認する必要があります。屋根塗装が欠かせないセメント瓦・乾式コンクリート瓦は見分けることが基本原則ですが今後その瓦が雨漏りを起こさずに使用できるかの判断も重要です。

このように瓦と一口に言っても形や種類等で様々な特徴やメンテナンス時の注意点があります。

必ずその瓦にどのような特性があり、どのようなメンテナンスを行うことで長く使用できるのかを考えていかなければなりません。屋根業者に求められるのは多くの知識と将来を見据えた適切なメンテナンスのご提案、そして正しい施工です。

今使用している瓦に対し、また今後使用していきたい瓦にとってどのような補修・メンテナンスを行うべきかお悩みの方、施工費用に関するご相談やご質問がございましたら20,000の施工実績を持つ私たち街の屋根やさんへお問い合わせください。お客様の要望にあわせた屋根材やメンテナンス方法をご提案させていただきます。

粘土瓦・コンクリート瓦・セメント瓦、

瓦の種類・見分け方とメンテナンス方法まとめ

●海外の住宅で使用されているようなデザインの洋瓦にはカラーバリエーション豊富で柔らかい印象を持つS形と、シックで重厚感を感じさせるF形があります。

●粘土を焼いて製造された和瓦・洋瓦は吸水性が低いため塗装の必要がありませんが、漆喰や棟の歪み補修は定期的に行いましょう。

●ほとんどが廃盤になっているセメント瓦やコンクリート瓦は素材自体の吸水性が高いため、塗装による塗膜保護が必要不可欠です。劣化が著しい場合は屋根葺き替え工事も検討しましょう。

●小口がデコボコとしている乾式コンクリート瓦(モニエル・スカンジア・パラマウント)はスラリー層と呼ばれる着色セメントを十分に除去してから塗装を行う必要があります。

●J形・S形の瓦を利用しているお住まいで鳥害に遭うケースが増加しています。巣を作られたくさんのトラブルを抱える前に対策を講じましょう。

●軽量且つ高耐久金属瓦は落下や割れなどの心配がありません。浅草寺の五重塔には耐候性に優れたチタン瓦が使用されています。

●金属瓦は凹みが起きやすいため、信頼できる屋根専門業者にしか屋根に上らせないようにしましょう。

●瓦といっても素材・形状によって特徴は全く違います。どのようなメンテナンスを行うべきかを適切な調査を行った上で考えましょう。

関連するブログ一覧

関連する施工事例一覧

関連するお客様の声一覧