ホーム > 京田辺市 釉薬瓦からニチハ横暖ルーフへ葺き替え工事で軽量化に…

京田辺市 釉薬瓦からニチハ横暖ルーフへ葺き替え工事で軽量化に成功

【工事のきっかけ】

築50年の木造2階建てにお住まいで、屋根の重みで家が傷んでこないかと心配され、ホームページからお問い合わせをいただきました。

現状調査とお打ち合わせの中で、軽量化だけでなく断熱効果もご要望されていたのでニチハ横暖ルーフをご提案させていただきました。軽量化に加え、断熱効果で暮らしも快適になるということで、施主様もすごく納得下さり、弊社にご依頼くださりました。

基本情報

一日かけて足場を仮設します。

足場の仮設で瓦が割れてしまうとそこから雨が浸入する可能性があるため、オレンジ色の隙間部材を挟んで組みます。

現状は屋根が釉薬瓦で土も載っている為とても重くくた躯体に負担がかかっています。

今回、瓦の状態はそこまで傷んでいませんでしたが、築50年の木造住宅ともなると目に見えない躯体部分に負担がどんどんかかっています。

このままでは、地震が来たりした際に屋根の重みで潰れてしまうのではという不安を抱くお客様が増えています。

屋根工事の際は足場だけでなく、材料や既存の瓦などを運搬するための荷揚げ機を設置します。今回、荷揚げ機を設置する場所に立派な松の木が植えてありました。松の枝を折らないよう最善の注意を図りながら設置し、作業中も傷めないよう松の木を固定しました。

はじめの工程はまず瓦を捲って撤去していきます。

初日は大屋根(2階の屋根)部分を撤去します。

瓦は滑って落ちないように裏返して写真のように積んでいきます。すると下から大量の土が現れます。

昔の屋根は瓦だけでなく、土も載っているのでとても重たいです。

棟(屋根のてっぺん)の部分の棟瓦とのし瓦も撤去します。棟の部分は他のところよりも土が多く、土が瓦の上を滑って落ちないように順番に撤去していきます。

片面の瓦を捲ったら、反対の面も捲っていきます。

捲った瓦は、そのまま荷揚げ機に積んで少しずつ降ろしていきます。瓦を捲ると古い下地がむき出しになるため、万が一傷んでいると足が抜けてしまうため、垂木(たるき)というしっかりした躯体のところを歩きます。

土は土嚢袋(どのうぶくろ)に詰めて荷揚げ機で降ろしていきます。土を撤去する際、砂ぼこりが立ちます。足場の防護ネットで近隣に飛んでいきにくくはなっています。それでも洗濯物を干していると、砂ぼこりで汚れてしまうので、事前に近隣住民の方に工事の案内をさせていただきます。

瓦と土を撤去すると下から古いルーフィング(防水シート)が現れます。こちらも撤去していきます。ルーフィングを撤去する際、屋根裏にできる限り土が落ちないように注意しながら丁寧に作業します。

ルーフィングも土嚢袋(どのうぶくろ)に詰めて、ごみが散乱しないようにして、荷揚げ機で下に降ろします。

ルーフィングを撤去すると、野地板という下地が見えてきます。所々で野地板同士が重なり、段差になっている部分があります。そのままでは新しい屋根材を施工すると段差が出てしまうので重なりを丸のこぎりで撤去します。

次に構造用合板を貼るために2×1材(19×31㎜)を等間隔で取り付けていきます。このように2×1材を打つことで断熱効果も高めたり、でこぼこしないよう不陸(ふりく)の調整をしたりできます。

2×1材を設置したら、その上に構造用合板(コンパネ)を釘を打って貼っていきます。

そのまま一枚で貼れないところは隙間がないよう採寸して、その大きさに切って貼っていきます。

これで下地はほぼ完成です。

改質アスファルトルーフィングの貼り付け 1日目終了

下地の最後は改質アスファルトルーフィング(防水シート)を貼っていきます。ルーフィングは下から順番に貼っていきます。下のルーフィングに少し重ねて貼っていくことで雨の浸入を防いでくれます。

ルーフィングを貼って下地は完成です。

ここまで施工するとほぼ雨が浸入してこない状態になります。

これで屋根工事初日の作業は終わりです。

屋根工事2日目は初日同様、下屋(1階の屋根)の瓦と土を撤去していきます。

下屋は壁と接しているので必要以上に壁を崩さないよう撤去していきます。

下屋は足場もあるため狭く、面積が大屋根より小さい割に作業に時間がかかります。

下屋も同じく瓦と土を撤去していきます。

大屋根と同じように土の下から古いルーフィングが出てくるのでこちらも撤去します。

壁際の瓦を撤去すると、壁の下地がむき出しになってます。このままだと雨が浸入するので後日、板金で塞ぎます。

下屋も2×1材を等間隔で設置します。

壁際も隙間のできないよう差し込んで貼っていきます。

こちらも同じくしっかり壁際まで寄せて貼っていきます。

最後に改質アスファルトルーフィングを貼って下地の完成です。

壁際は雨が降ったら、雨漏りをしてしまうので板金を貼るまではブルーシートで養生をしておきます。

これでこの日の作業は終了です。

3日目以降は屋根材となるニチハ横暖ルーフを施工していきます。一枚の横幅の大きさが3030㎜もある材料です。しかし同じ面積の重さは瓦(土を含む)の6分の1以下ととても軽いです。

材料は荷揚げ機を使って屋根の上に運んでいきます。

屋根材もルーフィングと同じく、雨が浸入しないように下の方から順番に施工していきます。この時、目地が上下で被らないように考えて貼ります。この目地が上下の段で同じところになると見た目がかっこ悪くなるので大切です。

一番上まで施工できたら残りの棟板金を取り付けます。

棟板金を取り付けるために下地に木材を釘で打ち、固定します。その上から棟板金を被せて完成です。

棟板金の繋ぐ目は雨の侵入を防ぐため、重ねて施工します。より雨の侵入や台風の時に飛ばされないようコーキングでしっかり固定します。

棟板金を取り付けたら大屋根は完成です。

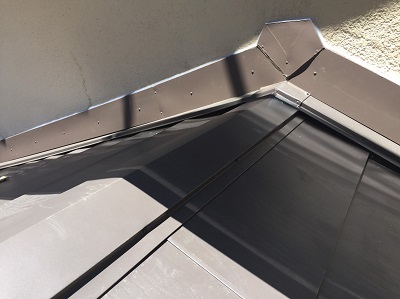

下屋は壁際に隣接しています。そのため壁から流れてきた雨が隙間に流れないよう水切り板金を取り付けておきます。これがあることで屋根材の下に水が浸入するのを防ぎます。

水切り板金を取り付けたら大屋根と同様、下から順番に施工していきます。

壁際の既存の水切りは撤去し、板金を立ち上げ壁との境目をコーキングで塞ぎます。

山形になっている部分は板金を加工して関間のできないようにします。

屋根の端も板金を折り曲げ加工し、雨が浸入しないようにします。この板金の取り付け方がよくないと雨漏れの原因になるのでとても大切です。

棟板金を取り付け下屋も完成です。

完成した際に足場がまだあるので、傷つかないよう段ボールなどで養生をしておきます。後日足場を解体して工事完了です。

瓦とは違い、軽量化され、すっきりとしたデザインに仕上がります。

オレンジ色の瓦からブラウンにしたことで昔ながらの和風な外観が近代的なモダンな見た目にもなりました。

瓦の時の6分の1以下まで軽量し、かつ断熱効果により、お客様の要望に加え、見た目もよくなったと喜んでいただくことができました。

壁際は板金を立ち上げて、雨の侵入を防ぐためコーキングで壁と板金部の境目をしっかり塞いでいます。

下屋部分

大屋根同様に重みがなくなりすっきりとしました。

こちらも壁側は板金を立ち上げ雨の侵入を防いでいます。

こちらも壁と板金の境目をコーキングでしっかり塞いでいます。

【工事完了後】

瓦とは違い、軽量化され、すっきりとしたデザインに仕上がります。

オレンジ色の瓦からブラウンにしたことで昔ながらの和風な外観が近代的なモダンな見た目にもなりました。

瓦の時の6分の1以下まで軽量し、かつ断熱効果により、お客様の要望に加え、見た目もよくなったと喜んでいただくことができました。

壁際は板金を立ち上げて、雨の侵入を防ぐためコーキングで壁と板金部の境目をしっかり塞いでいます。

壁際は板金を立ち上げて、雨の侵入を防ぐためコーキングで壁と板金部の境目をしっかり塞いでいます。

下屋部分

大屋根同様に重みがなくなりすっきりとしました。

こちらも壁側は板金を立ち上げ雨の侵入を防いでいます。

こちらも壁と板金の境目をコーキングでしっかり塞いでいます。

この記事を書いた加盟店

電話 0120-989-742

E-Mail yanekoji-kyoto@shoei-works.com

Kチーム株式会社

〒610-0116

京都府城陽市奈島十六71

共通の施工事例はこちら

記事がありません

表示する記事はありませんでした。

各種屋根工事メニュー

私たち『街の屋根やさん』は神奈川県を含む関東全域を施工エリアとする、お住まいの屋根の専門店です!

街の屋根やさんでは下記の工事を取り扱っております。工事内容の詳細は各工事ページでご確認下さい。

街の屋根やさんが施工している様々な屋根工事と屋根リフォームの一覧をご紹介します。

お客様の不安を解消できるように、お問い合わせから工事の完成までの流れをご紹介しています。

街の屋根やさんが施工している様々な屋根工事と屋根リフォームの一覧をご紹介します。

お客様から寄せられた屋根に関する疑問を、当店スタッフが親身に回答しています。

弊社で行った施工事例をご紹介しています。詳細な説明と写真でわかりやすくお伝えします。

弊社の会社概要になります。街の屋根やさんとはこんな会社です。